- · 《遥感学报》投稿方式[09/01]

- · 《遥感学报》数据库收录[09/01]

- · 《遥感学报》栏目设置[09/01]

- · 《遥感学报》刊物宗旨[09/01]

- · 《遥感学报》征稿要求[09/01]

多波束激光雷达数据探测优异:我国碳汇监测正(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:? “载荷中的两个激光雷达,一个是探测大气的,主要针对云层和气溶胶,这种探测能获取二者的分布情况和种类信息;另一个是探测植被的,可以探测到

?

“载荷中的两个激光雷达,一个是探测大气的,主要针对云层和气溶胶,这种探测能获取二者的分布情况和种类信息;另一个是探测植被的,可以探测到全球植被冠层的高度,通过冠层高度也能分析出植被体积和分布量。”赵一鸣解释道。

?

2022年8月4日,在太原卫星发射中心,随着长征四号乙运载火箭的成功发射,配置了多波束激光雷达、多角度多光谱相机、超光谱探测仪、多角度偏振成像仪4种载荷的陆地生态系统碳监测卫星也顺利入驻太空。

?

赵一鸣是航天九院704所招进来的首个国家公派留学博士,此后李静也加入进来。十多年前,国内激光器的研制水平与国外还有一定差距,像李静这样做激光器的学生也很少,彼时即将从德国亚琛工业大学学习结束的李静,在一场招聘会上,见到了时任704所所长的李艳华。一番深刻交流后,李静决定“迎难而上”,回国留在704所。

如今,在离地球500公里外的卫星轨道上,一颗“碳星”的使命刚刚开始。放在以前,传统的碳汇测量要依靠人工对森林植被进行抽样监测,而此次碳星因携带了一种多波束的激光雷达,可以让森林碳汇监测变得更加智能和精准。

?

?

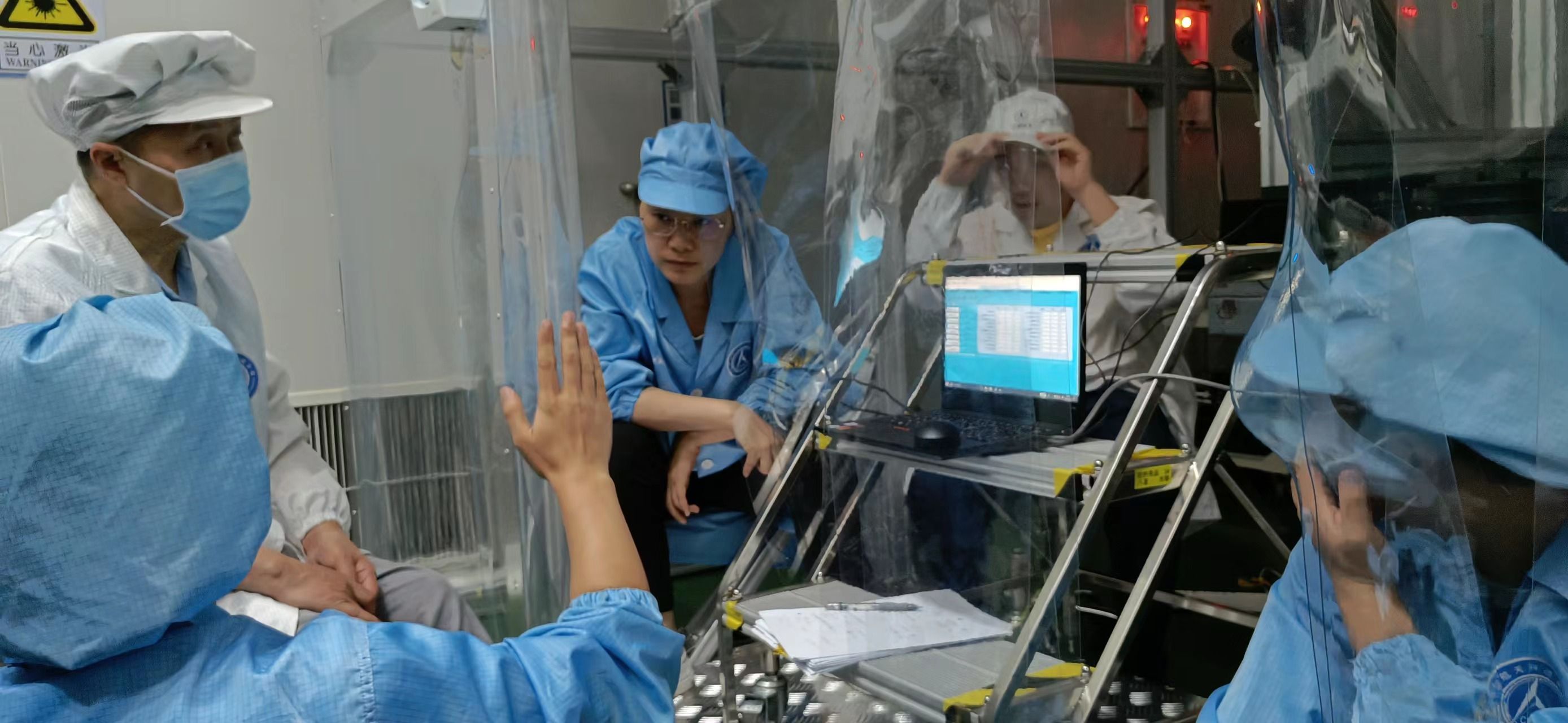

多波束激光雷达热真空试验现场。中国航天科技集团九院704所供图

在她看来,用十年时间去雕琢一件事,没有热情和责任是很难坚持下来的。在科研道路上,没有人能完全保证,一件产品能如期顺利地“诞生”。

接收激光回波信号,自动对中系统尤为关键

?

气溶胶子系统鉴定件样机外场试验现场。中国航天科技集团九院704所供图

“我们把系统的每一组件在热真空环境下的特性摸个遍,最终才找到问题的症结。作为航天人,要想成功就得对自己狠一点。”周树春说。

多波束激光雷达分系统总装测试现场。中国航天科技集团九院704所供图

多波束激光雷达分系统总装测试现场。中国航天科技集团九院704所供图

目前而言,在太空运行的星载产品的可维修性几乎为零。对研制人员来说,延长多波束激光雷达的星载寿命成了一项挑战不小的难题。项目团队成员潘超告诉新京报记者,在星载长寿命的设计上,欧美国家一般是3至5年,但此次他们提出,要把多波束激光雷达的星载寿命延长到8年,即相当于欧美国家的两倍。

“简单地讲,自动对中系统就是一个高精度、高分辨率的二维激光指向调整装置。”该自动对中系统技术负责人周树春告诉记者。

大气激光雷达在工作时需确保激光器发射的激光经大气反射后恰好进入望远镜接收视场,才能使激光雷达收到回波信号。

早年间,我国地面激光雷达的应用还比较少,星载的激光雷达应用亟须开发。“对于星载的激光雷达能在天上发挥多大作用,实现多大的效能,没有人能说得太清楚。”赵一鸣称,既要面向应用,又要实现技术的先进性,这让多波束激光雷达的立项在一开始就备受质疑。

多波束激光雷达测试现场。中国航天科技集团九院704所供图

为了实现高精度的碳汇监测,研制人员还要做一项创新,将激光雷达和光学相机放在同一载荷上,来实现主被动的联合观测。团队没有经验可借鉴,方案反复论证,测试实验失败又重来,历经两年多,最终艰难地克服了障碍。

潘超觉得,在既有的条件下,要实现跟跑、并跑、领跑,是个艰难的过程。“但我也觉得,你付出了多少,就会收获多少。”他说。

?

对于这种工作状态,潘超也提到,他们看的不是时间,而是当天任务的完成度,有些时候,一出实验室才发现是凌晨两三点了。

?

修养中的李静也告诉记者:“希望能早点调整过来,再为祖国奉献30年。”

从功能上看,这颗“碳星”的多波束激光雷达弥补了传统被动遥感器在垂直剖面观测上的空白,发挥了更精确地掌握气溶胶——“碳排放”的大气重要载体的作用。

没因病痛落泪的李静,在今年8月初的“碳星”发射现场哭了。她站在离太原卫星发射基地最近的一个小山包上,死死盯着火箭。一旁的同事问她:“感觉到地动山摇了吗?”李静转头望着同事,泪水掉了下来。“我真的忍不住,哭了快半小时。发射完,所(704所)领导来了,我还在哭。真的,我挺自豪的。”李静说。

由于激光器发散角和望远镜视场角都非常小,这一过程就如大海捞针一样困难,此时自动对中系统就尤为关键。

文章来源:《遥感学报》 网址: http://www.ygxbzz.cn/zonghexinwen/2022/0920/1191.html